強度5倍でクラックが発生しにくい

美しい仕上がりで人気の漆喰。近年では環境負荷の低さ、身体への優しさから注目度が高まっています。一方、施工の手間や強度などへの懸念から活用をためらうケースも見られます。これらの常識を覆すのが、広島県に本社を置く瀬戸漆喰本舗。「うちの漆喰は火にも水にも強いんです」と話す、代表取締役の佐藤文弘氏に聞きました。

牡蠣殻で、驚異的な強度を実現

――近年「漆喰」が注目されています。御社でも大手ゼネコンのプロジェクトからの引き合いなどが増えているようですね。

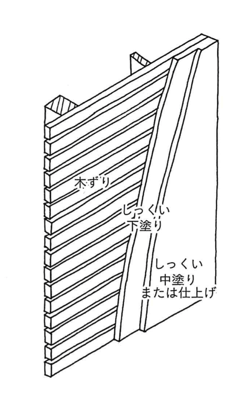

「自然素材を使いたい」のニーズからたどり着くようですね。うちは木ずり板をすのこ状に柱に打ち付ける「木ずり下地」(イラスト参照)に漆喰を塗っています。明治中頃までは一般的な技法でしたが、手間や強度の問題から用いられなくなってしまいました。

これらの欠点をクリアしたのがうちの「瀬戸漆喰」です。場合によっては石膏ボードも不要です。なお、耐火性能を示す基準では上から二番目の「準耐火構造」をクリアしており、ほとんどの建物に対応できます。漆喰でこのレベルの耐火性能を持つのはうちくらいでしょう。

――その性能はどう出しているのでしょうか?

近畿大学と共同開発した特許技術なんですが、牡蠣殻から抽出したカルシウムイオン水を砂漆喰に混ぜることで実現しています。火だけでなく水にも強く、さらに圧縮強度と曲げ強度も一般的な漆喰の約5倍となっています。

瀬戸漆喰(既調合)1袋20Kg/3,080円(税込・送料別)

瀬戸漆喰(既調合)1袋20Kg/3,080円(税込・送料別)

| 施工面積 | 22平米 | 16平米 | 20平米 | 51平米 | 15平米 |

| 必要量 | 12袋 | 7袋 | 12袋 | 70袋 | 15袋 |

| 下地 | 石膏ボード | 石膏ボード | 土壁 | 木ずり下地 | 壁紙下地 |

| 参考価格 | 19万円 | 4万8,000円 | 10万円 | 32万円 | 14万円 |

| 備考 | クロスの剥ぎ手間、 下地処理含む |

下地処理含む | 養生のみ | 養生のみ | 養生のみ |

うちは何年も前から漆喰に砂を混ぜた砂漆喰を使ってましたが、硬化に時間かかるのが課題でした。さらに言えば強度も高めたいし、漆喰の弱点である「割れ」いわゆるクラックも何とかしたいと思っていました。

試行錯誤するなか、この研究をしていた同大学の森村毅教授(当時)の研究に出会ったのが転機でした。当時森村教授はこの技術でセメントの強度向上を目指していましたが、コスト面が課題で実用化できずにいました。そこで砂漆喰で試したところ、曲げ強度、圧縮強度ともに10倍の漆喰ができたんです。塗りやすさを考え調整をしましたが、5倍でも十分な強度でクラックはほとんど入りません。

「プロですら漆喰に誤解を持っている」

――ただハウスメーカーや工務店さんに相談しても「漆喰はやめた方がいいですよ…」と言われるんですよね。

プロの間でも、色々と誤解があって…。漆喰そのものも扱いやすく改良していますし、「木ずり下地」もフォレストパネルで工期短縮が可能ですのでコスト面も安心です。例えばちょっと前に受けたリフォーム案件ですと、マンションの合計12畳の部屋、壁2面、広島で一番腕の良い左官職人の手間賃含め15万円程度でした。

漆喰は良いことずくめです。例えば消臭効果もあり、室内のタバコの臭いも気になりにくくなります。

今の家で、カビを防ぐのはほぼ無理?

――漆喰が湿度を適度に保つのは聞いたことがりますが、消臭効果もあるんですね。

消臭も、湿度を適切に保ついわゆる「調湿効果」も、同じ原理なんです。調湿効果とは、素材が空間の湿度を適切に保つことを指します。漆喰の微細な孔に水分や臭いが入り込むことで、室内の余分な湿気や臭いがなくなります。一方室内が乾燥していると孔から水分が出てくる。室内は人にとって心地よい、湿度50~60%に維持されるというわけです。

――漆喰で湿気を調整できるということは、カビも防げそうですね。

実はすべての漆喰がそうとも言い切れないんです。

そもそも室内のカビは、今の建築方法だと致し方ない部分もあります。例えば石膏ボードはもともとカビが発生しやすい素材。また壁紙に使われる接着剤は、カビが増殖する原因の一つでもあります。当然利点もありますが、現在の工法はカビ防止の観点からは満点とは言えません。

日本の伝統的な工法は、漆喰に加え、土壁、ふんだんな木材など調湿効果が高い素材が活用されていたため、防カビ効果があったと言えます。

また漆喰の防カビ効果といえば、「蔵」を思い浮かべる人も多いと思います。しかしこれは蔵特有の環境が寄与している部分が大きい。確かに漆喰は強アルカリ性の石灰が原料で、酸性を好むカビの増殖を抑制します。しかしそれは「窓がない」「壁が分厚い」「二重扉」、つまり蔵の空気が動かない構造下だからこそ実現していたんです。

残念ながら現代の住環境では、伝統的な工法、つまり漆喰を1~2ミリ程度の厚さで壁を覆う程度ではすぐに中性化してしまい、防カビ効果はほとんどありません。